기사 예술작품의 의미와 해석: 대승기신론 ②

페이지 정보

작성자 관리자2 댓글 0건 조회 10,338회 작성일 18-05-15 00:59본문

원효는 대승기신론을 주석하면서 화쟁(和諍)의 논법을 통해 이를 더욱 발전시켜 세계를 구조적, 전일적으로 사유할 수 있는 방편을 열었다. 지면관계상 인용문을 생략하고 곧 바로 풀이하면, 체를 본질, 상을 현상, 용을 실천이나 운동, 작용, 기능에 배대하는 것은 서양적 사유의 소산이다. 편의상 설명을 위해 그렇게 예를 들었을 뿐이지 나무의 속성이 체가 아니다. 우리의 얼굴의 세포는 하루에만도 수백, 수천 개가 변한다. 일 년이면 수십 만 개 세포가 변하지만 우리는 그 사람의 얼굴을 알아본다. 세포가 변하지만 얼굴의 근육과 주름살과 눈과 코와 입을 형성하는 원리는 그대로이기에 세월이 변해도 그 사람은 자기 얼굴을 갖는다.

지구도 언제인가 우주의 먼지로 사라질 것이고 영원할 것 같은 저 태양도 몇 십억 년이 못 되어 소진되어 버릴 것이라고 한다. 그리 모든 것이 변하고 우주가 수백 억, 수천 억 년을 되풀이하여 확장과 수축을 반복한다 하더라도 별들을 형성하고 배치하는 궁극의 원리는 변하지 않을 것이다. 이처럼 우주 전체와 그 우주에 깃들여 살거나 부분을 이루는 우주 삼라만상을 발생하거나 소멸하게 하면서 그 자체로는 발생하거나 소멸하지도 않고 줄거나 늘어나지도 않는 궁극의 원리가 바로 체이다.

세포 변해도 얼굴을 아는 이유

체와 용과 상은 범주의 한 부분이 아니다. 용과 상도 체가 드러난 바이다. 체가 용이고 용이 바로 체이다. 체와 용과 상이 세계의 각각의 모습이나, 모두 일심(一心)에서 비롯된 것으로 일심의 세 가지 모습에 지나지 않는다. 원효는 이에 대해 『대승기신론별기(大乘起信論別記)』)에서, “마음의 나고 사라짐은 무명(無明)에 의지하여 이루어지고, 나고 사라지는 마음은 본질적 깨달음을 따라 움직인다. 그러니 두 개의 본체(本體)가 있는 것이 아니고 서로 떨어져 있는 것이 아니므로 화합(和合)이라 하는 것이다.”라고 말한다. 보이지 않는 체는 보이는 상의 숨은 면이고 보이는 상은 보이지 않는 체가 드러난 것이다.

머리를 삭발하고 산중의 한 암자에 자리를 잡은 지 달포가 되었다. 새소리에 잠을 깨고 꽃향내를 따라 산책을 하고 초록색 하나로 만 가지 색을 내는 5월의 산에 취하여 물아일체(物我一體)를 경험하고 아무렇게나 앉거나 누워 책을 읽고 글을 쓰다가 땅거미가 지면 아궁이에 불을 지피고 마당에 나섰다가 소나무 사이로 별이 쏟아져 별을 헤며 능선을 미음완보(微吟緩步)하다 보면 환희심이 절로 든다. 안식년 덕분에 꿈꾸던 생활을 하고 있다. 그런가 하면 홀로 지내는 고독, 사랑하는 이들에 대한 그리움, 세속의 일과 연관된 잡념-이 삼적(三敵)에 걸려든 때는 몹시 괴롭다. 한때 고독, 그리움, 잡념, 이 삼적이 없는 암자 생활을 모색하기도 하였다. 하지만 지금은 삼적을 즐긴다. 삼적을 맞는 순간이 곧 깨달음의 순간이기 때문이다.

서양식으로 보면, 자연과 하나가 되어 환희심을 느끼는 단계가 진여문이라면, 삼적을 맞는 고통스런 단계는 생멸문이다. 하지만 양자 모두 나의 마음에서 비롯된 것이다. 삼적을 맞아서 이를 극복하는 순간이 곧 깨달음의 순간이요, 진여문이다. 그러니, 진제(眞諦)와 속제(俗諦)가 따로 있는 것이 아니다. 진제가 속제이고 속제가 진제이다.

체용론을 쉽게 예술에 대입해 보자. 무지개는 몇 가지 색일까. 대부분의 사람들이 이를 “빨, 주, 노, 초, 파, 남, 보” 일곱 가지 색이라고 말할 것이다. 무지개가 일곱 가지 색인가? 빛이 프리즘이나 물방울을 통과하면서 굴절되어 그리 나누어 나타나는 것이며 일곱 가지 범주를 가진 인간의 눈에 그리 보이는 것일 뿐이다. 무지개를 자세히 보면 빨강과 주황 사이에도 무한대의 색이 존재한다. 그러나 그렇게 하면 색에 대해 알 수도, 전달할 수도 없으니 이를 분별하여 무엇이라 명명한다. 그러니 빨강과 주황만의 언어를 갖고 있는 언어공동체는 그 사이의 색을 보지 못한다. 유럽 사람들도 근세 초까지 무지개를 네 가지나 다섯 가지로 보았다. 주황이란 언어가 없으니 빨강과 주황을 같이 본 것이다. ‘주황’을 가리키며 ‘빨강’이라 하면 이것은 허위이다. 그러나 ‘주황’을 ‘주황’이라 하는 것도 허위이기는 마찬가지이다. 범주를 세분하여 주황을 ‘진한 주황, 아주 진한 주황, 극도로 진한 주황’ 등으로 만 가지, 억 가지로 나눈다 해도 그것은 실제의 색에 이를 수 없다.

구분 없으면 이해 못하는 인간

이렇듯 아무리 범주를 세분하였다 하더라도 둘로 나눈 것 - 또는 이에 근거한 이원론적 사고나 이에 이름 붙인 언어기호 - 로는 세계의 실체를 드러내지 못한다. 극도로 세분한 범주에 언어기호를 부여한다 하더라도 그것이 세계 그 자체는 아니다. 그럼에도 포스트모더니즘 이전의 서양 철학자들이 세계를 둘로 나누고 이렇게 인식한 것이 진리라 생각한 것처럼, 사람들은 둘로 나누고 이에 이름을 부여한 것을 실체로 착각하였다.

빛은 원래 하나이나 사람들이 이를 밝음과 어둠의 둘로 가르고 다시 세분하여 “빨, 주, 노, 초, 파, 남, 보”로 나눈다. 그처럼 세계는 실제 하나인데 그러면 인간이 이를 이해할 수도 이용할 수도 소통할 수도 없으니, 이데아와 그림자, 본질과 현상, 주와 객, 노에시스(noesis)와 노에마(noema), 이성과 감성 등 둘로 나누어 본다. 이처럼 하나를 둘로 나누는 것은 실제 그런 것이 아니라 인간이 이해하고 이용하고 소통하기 위한 것이니, 하나가 둘로 갈라지는 것은 용이다.

플라톤 이래 헤겔, 마르크스, 하이데거, 훗설에 이르기까지 서양 철학자들은 2천 5백 년 동안 세계를 둘로 나누고 이데아나 궁극적 진리를 추구하였다. 스피노자와 같은 예외가 없었던 것은 아니었지만, 포스트모더니즘에 와서야 이들은 이것이 모두 허상임을 깨닫고 기존의 서양 철학 모두를 해체하고자 하였다. 이처럼, 셋을 두어 둘의 허상을 해체하여 하나로 돌아가려는 것이 바로 체이다.

그럼 체용상(體用相) 삼자는 서로 어떤 관계를 가질까? 사람의 본성-체(體)-을 알 수 없다. 우리는 그것을 그 사람의 행동과 경험, 다른 사람과 관계-용(用)-를 통해 짐작한다. 그리고 그 행동과 경험, 다른 사람과 관계에 따라 사람은 다양한 형상-상(相)-을 구성한다. 하지만 그 행동과 경험을 통해서도, 또 본인조차 알지 못하는 자신의 본성-체(體)-이 있다.

사물도 마찬가지다. 사물의 실상과 궁극적 진리는 하나이지만, 우리는 이를 알 수 없다. 우리는 나무를 불에 태워보고 불에 타는 나무의 속성을 이해하고, 물에 뜬 나무를 보고 나무가 물에 뜨는 성질이 있음을 안다. 일상을 넘어서면, 탄소동화작용이나 광합성작용을 통해 나무의 본성에 좀 더 깊게 다가간다. 소쉬르가 불교에서 힌트를 얻어 서양 인문학에 혁명적 지평을 연 것처럼, 나무는 스스로 그런 것이 아니라 풀과 ‘차이와 관계’를 통해 ‘목질의 줄기를 가진 다년생의 풀’이라는 의미를 갖는다. 낱말에서 중요한 것은 소리 그 자체만이 아니라, 이 낱말을 다른 모든 낱말과 구별시켜 주는 음성적 차이다. 왜냐하면 바로 이 차이가 의미작용을 수반하기 때문이다.(F. Saussure, Course in General Linguistics)

이처럼 체는 용(우리말로 ‘참의 짓’)을 통하여 드러난다. 용을 통해 드러난 체가 바로 현대 철학이 그토록 찾고자 했던 이데아, 혹은 실체이다(이를 나는 체(體)2, ‘참의 몸’이라 명명한다). 탄소동화작용이나 광합성과 그밖의 실험을 통해서도 아직 알려지지 않은 나무의 성질이 있다. 앞 장에서 이야기한 대로 얼굴의 속성이 참의 몸(체2)이라면, 얼굴의 각 부분을 형성하는 원리가 참의 참(체1)이다. 이처럼 용을 통해서 드러나지 않아 도저히 알 수 없고 이를 수도 없는 체가 바로 일심(一心), 도(道), 차이diffe、ance이다(이를 나는 체(體)1, ‘참의 참’이라 명명한다).

몇몇 원숭이가 직립을 하고 손을 쓰면서 손이 발달하고 뇌가 점점 커진 것처럼, 탄소동화작용이나 광합성 작용을 하는 나무가 햇빛을 충분히 받아들이도록 넓게 벌어진 잎과 바람에 살랑거리며 공기를 내뿜도록 탄력 있고 가는 잎자루를 갖는 것처럼, 용은 상(相: 우리말로 ‘참의 품’)을 만든다. (용이 상을 만든다는 것을 깨닫고 이를 미술과 건축에 응용한 유파가 바로 바우하우스다. 이들은 의자의 다른 부분은 과감하게 생략하고 ‘앉는 기능’에만 충실하게 만들고 욕조는 목욕하는 기능에 맞추어 단순화하는 등 작품의 기능에 맞게 작품의 형상을 만들고자 하였다.) 넓은 잎을 가진 고무나무와 가는 잎을 가진 소나무가 서로 다른 본성을 갖는다. 뇌가 일정 정도 이상으로 커진 원숭이는 다른 원숭이와 다른, 인간의 특질을 드러낸다. 상이 다시 체를 담는 것이다.

화쟁 방편으로 중중무진 확대

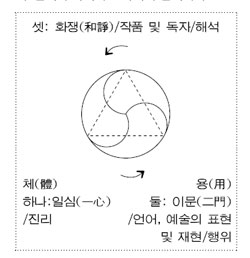

이처럼 체는 용을 통하여 드러나고 용은 상을 만들며 상은 체를 담으며 이 체는 또 다시 용을 낳는다. 체와 용과 상은 영겁순환에 놓인다. 일심( 一心)이 이문(二門)으로 나누어지고 이문은 화쟁의 방편을 통하여 다시 일심의 체로 돌아가고 이는 다시 이문으로 갈린다.

예술에서 진리와 작품, 독자와 해석의 관계를 화쟁의 체상용으로 체계화할 수 있다. 예술가는 자신이 깨달은 진리[體]를 세계관과 미의식, 형상원리에 따라 재현하거나 표현하여[用] 드러내고자 한다. 이 과정에서 예술가가 의식한 진리[體2. 참의 몸]와 미처 의식하지 못한 진리[體1, 참의 참]가 뒤섞이며 작품[相]을 만든다. 예술가가 만든 다양한 텍스트는 진리[體]를 담는다. 독자는 주어진 객관적인 맥락context 속에서 감상 및 비평 행위[用: 참의 짓]를 통해 텍스트의 숨겨진 의미[참의 몸, 體2] 및 진리[참의 참, 體1]를 찾아내려 한다. 독자는 해석을 통해 텍스트를 재구하여 새로운 텍스트, 혹은 현전(現前)텍스트[참의 품, 相]를 만든다. 독자에 따라 다양하게 해석된 텍스트는 각각 다른 의미나 진리를 드러내며 이 진리는 무한하다. 이 텍스트를 읽고 예술가는 새로운 텍스트를 만든다. 이 영겁순환을 통해 텍스트의 의미는 중중무진(重重無盡)으로 확대된다.

이도흠 한양대 국어국문학과 교수

출처:법보신문

지구도 언제인가 우주의 먼지로 사라질 것이고 영원할 것 같은 저 태양도 몇 십억 년이 못 되어 소진되어 버릴 것이라고 한다. 그리 모든 것이 변하고 우주가 수백 억, 수천 억 년을 되풀이하여 확장과 수축을 반복한다 하더라도 별들을 형성하고 배치하는 궁극의 원리는 변하지 않을 것이다. 이처럼 우주 전체와 그 우주에 깃들여 살거나 부분을 이루는 우주 삼라만상을 발생하거나 소멸하게 하면서 그 자체로는 발생하거나 소멸하지도 않고 줄거나 늘어나지도 않는 궁극의 원리가 바로 체이다.

세포 변해도 얼굴을 아는 이유

체와 용과 상은 범주의 한 부분이 아니다. 용과 상도 체가 드러난 바이다. 체가 용이고 용이 바로 체이다. 체와 용과 상이 세계의 각각의 모습이나, 모두 일심(一心)에서 비롯된 것으로 일심의 세 가지 모습에 지나지 않는다. 원효는 이에 대해 『대승기신론별기(大乘起信論別記)』)에서, “마음의 나고 사라짐은 무명(無明)에 의지하여 이루어지고, 나고 사라지는 마음은 본질적 깨달음을 따라 움직인다. 그러니 두 개의 본체(本體)가 있는 것이 아니고 서로 떨어져 있는 것이 아니므로 화합(和合)이라 하는 것이다.”라고 말한다. 보이지 않는 체는 보이는 상의 숨은 면이고 보이는 상은 보이지 않는 체가 드러난 것이다.

머리를 삭발하고 산중의 한 암자에 자리를 잡은 지 달포가 되었다. 새소리에 잠을 깨고 꽃향내를 따라 산책을 하고 초록색 하나로 만 가지 색을 내는 5월의 산에 취하여 물아일체(物我一體)를 경험하고 아무렇게나 앉거나 누워 책을 읽고 글을 쓰다가 땅거미가 지면 아궁이에 불을 지피고 마당에 나섰다가 소나무 사이로 별이 쏟아져 별을 헤며 능선을 미음완보(微吟緩步)하다 보면 환희심이 절로 든다. 안식년 덕분에 꿈꾸던 생활을 하고 있다. 그런가 하면 홀로 지내는 고독, 사랑하는 이들에 대한 그리움, 세속의 일과 연관된 잡념-이 삼적(三敵)에 걸려든 때는 몹시 괴롭다. 한때 고독, 그리움, 잡념, 이 삼적이 없는 암자 생활을 모색하기도 하였다. 하지만 지금은 삼적을 즐긴다. 삼적을 맞는 순간이 곧 깨달음의 순간이기 때문이다.

서양식으로 보면, 자연과 하나가 되어 환희심을 느끼는 단계가 진여문이라면, 삼적을 맞는 고통스런 단계는 생멸문이다. 하지만 양자 모두 나의 마음에서 비롯된 것이다. 삼적을 맞아서 이를 극복하는 순간이 곧 깨달음의 순간이요, 진여문이다. 그러니, 진제(眞諦)와 속제(俗諦)가 따로 있는 것이 아니다. 진제가 속제이고 속제가 진제이다.

체용론을 쉽게 예술에 대입해 보자. 무지개는 몇 가지 색일까. 대부분의 사람들이 이를 “빨, 주, 노, 초, 파, 남, 보” 일곱 가지 색이라고 말할 것이다. 무지개가 일곱 가지 색인가? 빛이 프리즘이나 물방울을 통과하면서 굴절되어 그리 나누어 나타나는 것이며 일곱 가지 범주를 가진 인간의 눈에 그리 보이는 것일 뿐이다. 무지개를 자세히 보면 빨강과 주황 사이에도 무한대의 색이 존재한다. 그러나 그렇게 하면 색에 대해 알 수도, 전달할 수도 없으니 이를 분별하여 무엇이라 명명한다. 그러니 빨강과 주황만의 언어를 갖고 있는 언어공동체는 그 사이의 색을 보지 못한다. 유럽 사람들도 근세 초까지 무지개를 네 가지나 다섯 가지로 보았다. 주황이란 언어가 없으니 빨강과 주황을 같이 본 것이다. ‘주황’을 가리키며 ‘빨강’이라 하면 이것은 허위이다. 그러나 ‘주황’을 ‘주황’이라 하는 것도 허위이기는 마찬가지이다. 범주를 세분하여 주황을 ‘진한 주황, 아주 진한 주황, 극도로 진한 주황’ 등으로 만 가지, 억 가지로 나눈다 해도 그것은 실제의 색에 이를 수 없다.

구분 없으면 이해 못하는 인간

이렇듯 아무리 범주를 세분하였다 하더라도 둘로 나눈 것 - 또는 이에 근거한 이원론적 사고나 이에 이름 붙인 언어기호 - 로는 세계의 실체를 드러내지 못한다. 극도로 세분한 범주에 언어기호를 부여한다 하더라도 그것이 세계 그 자체는 아니다. 그럼에도 포스트모더니즘 이전의 서양 철학자들이 세계를 둘로 나누고 이렇게 인식한 것이 진리라 생각한 것처럼, 사람들은 둘로 나누고 이에 이름을 부여한 것을 실체로 착각하였다.

빛은 원래 하나이나 사람들이 이를 밝음과 어둠의 둘로 가르고 다시 세분하여 “빨, 주, 노, 초, 파, 남, 보”로 나눈다. 그처럼 세계는 실제 하나인데 그러면 인간이 이를 이해할 수도 이용할 수도 소통할 수도 없으니, 이데아와 그림자, 본질과 현상, 주와 객, 노에시스(noesis)와 노에마(noema), 이성과 감성 등 둘로 나누어 본다. 이처럼 하나를 둘로 나누는 것은 실제 그런 것이 아니라 인간이 이해하고 이용하고 소통하기 위한 것이니, 하나가 둘로 갈라지는 것은 용이다.

플라톤 이래 헤겔, 마르크스, 하이데거, 훗설에 이르기까지 서양 철학자들은 2천 5백 년 동안 세계를 둘로 나누고 이데아나 궁극적 진리를 추구하였다. 스피노자와 같은 예외가 없었던 것은 아니었지만, 포스트모더니즘에 와서야 이들은 이것이 모두 허상임을 깨닫고 기존의 서양 철학 모두를 해체하고자 하였다. 이처럼, 셋을 두어 둘의 허상을 해체하여 하나로 돌아가려는 것이 바로 체이다.

그럼 체용상(體用相) 삼자는 서로 어떤 관계를 가질까? 사람의 본성-체(體)-을 알 수 없다. 우리는 그것을 그 사람의 행동과 경험, 다른 사람과 관계-용(用)-를 통해 짐작한다. 그리고 그 행동과 경험, 다른 사람과 관계에 따라 사람은 다양한 형상-상(相)-을 구성한다. 하지만 그 행동과 경험을 통해서도, 또 본인조차 알지 못하는 자신의 본성-체(體)-이 있다.

사물도 마찬가지다. 사물의 실상과 궁극적 진리는 하나이지만, 우리는 이를 알 수 없다. 우리는 나무를 불에 태워보고 불에 타는 나무의 속성을 이해하고, 물에 뜬 나무를 보고 나무가 물에 뜨는 성질이 있음을 안다. 일상을 넘어서면, 탄소동화작용이나 광합성작용을 통해 나무의 본성에 좀 더 깊게 다가간다. 소쉬르가 불교에서 힌트를 얻어 서양 인문학에 혁명적 지평을 연 것처럼, 나무는 스스로 그런 것이 아니라 풀과 ‘차이와 관계’를 통해 ‘목질의 줄기를 가진 다년생의 풀’이라는 의미를 갖는다. 낱말에서 중요한 것은 소리 그 자체만이 아니라, 이 낱말을 다른 모든 낱말과 구별시켜 주는 음성적 차이다. 왜냐하면 바로 이 차이가 의미작용을 수반하기 때문이다.(F. Saussure, Course in General Linguistics)

이처럼 체는 용(우리말로 ‘참의 짓’)을 통하여 드러난다. 용을 통해 드러난 체가 바로 현대 철학이 그토록 찾고자 했던 이데아, 혹은 실체이다(이를 나는 체(體)2, ‘참의 몸’이라 명명한다). 탄소동화작용이나 광합성과 그밖의 실험을 통해서도 아직 알려지지 않은 나무의 성질이 있다. 앞 장에서 이야기한 대로 얼굴의 속성이 참의 몸(체2)이라면, 얼굴의 각 부분을 형성하는 원리가 참의 참(체1)이다. 이처럼 용을 통해서 드러나지 않아 도저히 알 수 없고 이를 수도 없는 체가 바로 일심(一心), 도(道), 차이diffe、ance이다(이를 나는 체(體)1, ‘참의 참’이라 명명한다).

몇몇 원숭이가 직립을 하고 손을 쓰면서 손이 발달하고 뇌가 점점 커진 것처럼, 탄소동화작용이나 광합성 작용을 하는 나무가 햇빛을 충분히 받아들이도록 넓게 벌어진 잎과 바람에 살랑거리며 공기를 내뿜도록 탄력 있고 가는 잎자루를 갖는 것처럼, 용은 상(相: 우리말로 ‘참의 품’)을 만든다. (용이 상을 만든다는 것을 깨닫고 이를 미술과 건축에 응용한 유파가 바로 바우하우스다. 이들은 의자의 다른 부분은 과감하게 생략하고 ‘앉는 기능’에만 충실하게 만들고 욕조는 목욕하는 기능에 맞추어 단순화하는 등 작품의 기능에 맞게 작품의 형상을 만들고자 하였다.) 넓은 잎을 가진 고무나무와 가는 잎을 가진 소나무가 서로 다른 본성을 갖는다. 뇌가 일정 정도 이상으로 커진 원숭이는 다른 원숭이와 다른, 인간의 특질을 드러낸다. 상이 다시 체를 담는 것이다.

화쟁 방편으로 중중무진 확대

이처럼 체는 용을 통하여 드러나고 용은 상을 만들며 상은 체를 담으며 이 체는 또 다시 용을 낳는다. 체와 용과 상은 영겁순환에 놓인다. 일심( 一心)이 이문(二門)으로 나누어지고 이문은 화쟁의 방편을 통하여 다시 일심의 체로 돌아가고 이는 다시 이문으로 갈린다.

예술에서 진리와 작품, 독자와 해석의 관계를 화쟁의 체상용으로 체계화할 수 있다. 예술가는 자신이 깨달은 진리[體]를 세계관과 미의식, 형상원리에 따라 재현하거나 표현하여[用] 드러내고자 한다. 이 과정에서 예술가가 의식한 진리[體2. 참의 몸]와 미처 의식하지 못한 진리[體1, 참의 참]가 뒤섞이며 작품[相]을 만든다. 예술가가 만든 다양한 텍스트는 진리[體]를 담는다. 독자는 주어진 객관적인 맥락context 속에서 감상 및 비평 행위[用: 참의 짓]를 통해 텍스트의 숨겨진 의미[참의 몸, 體2] 및 진리[참의 참, 體1]를 찾아내려 한다. 독자는 해석을 통해 텍스트를 재구하여 새로운 텍스트, 혹은 현전(現前)텍스트[참의 품, 相]를 만든다. 독자에 따라 다양하게 해석된 텍스트는 각각 다른 의미나 진리를 드러내며 이 진리는 무한하다. 이 텍스트를 읽고 예술가는 새로운 텍스트를 만든다. 이 영겁순환을 통해 텍스트의 의미는 중중무진(重重無盡)으로 확대된다.

이도흠 한양대 국어국문학과 교수

출처:법보신문

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.